工藝美術審美表現形式研討范文

本站小編為你精心準備了工藝美術審美表現形式研討參考范文,愿這些范文能點燃您思維的火花,激發您的寫作靈感。歡迎深入閱讀并收藏。

作者:董茜單位:佳木斯大學美術學院2010級研究生

藝術作品具有感性直觀的審美特征

藝術創作是一種形象思維的過程,它首先以感性形象的方式來把握世界,與客觀自然和人類發生關系;也就是說,藝術作品帶有感性直觀的特征。

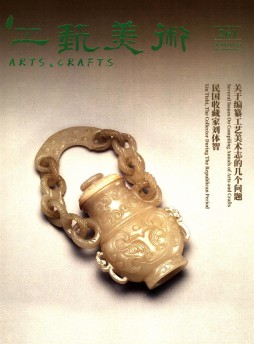

工藝美術的審美功能也具有這種審美直覺性的特點。工藝美術作為一種感知審美對象,對人們審美感覺的形成和發展起到了一定的作用,這不僅在人們創造和欣賞藝術品的過程中,從感官到全身體會到一種審美愉悅感,而且使人的審美感覺變得豐富敏銳。工藝美術的形式特征既是這種感性直觀的特征的表現,也是實現審美愉悅感的反映。固然,工藝美術的形式特征不是純粹形式主義的,它服從于特定的審美趣味和審美理想,但它仍然體現了民眾對審美感知的關注。

一架普通的民間紡車,結構的對比均衡與和諧,具有強烈的形式美感;苗族的竹編背簍,造型或飽滿有力,或纖巧優雅,而且還編織出各種美麗的圖案;南北方不同民居的屋檐,除了適應不同的環境、氣候,屋檐畫出的線條或舒暢瀟灑,或敦實嚴整,頗具美感,更不消說附著其上具有寓意象征的脊獸;而至于剪紙、年畫、皮影、玩具等則更是以悅目的視覺美感形式幻化出一個審美的世界;供奉的紙扎、面塑、神像畫雖然意在表達人們祭祀祈禳的心理,卻仍然以繽紛絢麗的藝術形式,傳達了賞心悅目的審美感受。

民間各種技藝口訣,除了人們對選材、加工技藝等的總結,以審美為內容的記錄也是人們對視覺形式規律的感性把握。“文人一根釘,武夫勢如弓”;丫環則“眉高眼媚,笑容可掬,咬指弄巾,掠鬢整衣”;貴婦人則“眼正神怡,氣靜眉舒。行止徐緩,坐如山立”。

這是塑造人物的規則。設色規律則稱,“紅間黃,喜煞娘”,“黑靠紫,臭狗屎”,“紫是骨頭綠是筋,配上紅黃色更新”。這些視覺形式規律都表達了人們對審美愉悅感的追求。

工藝美術具有教育性意義

藝術對人類的意志、價值觀、思想傾向以及行為方式等也都會產生各種影響,從而具有某種教育意義。這種教育意義與法律道德的政治教育方式是不同的,它以藝術形象的形式訴諸人的感性知覺、情感理智,將社會性的理性的內容傾注于藝術作品中,使欣賞主體在藝術欣賞中以平和的心態主動地接納其中的某些內容,并自然而然地影響自己的價值觀和行為導向。工藝美術所具有的這種藝術的教化作用有著更為坦率的表現,特別是表現在年畫、剪紙、皮影、刺繡以及許多游藝和祭祀供奉活動中,內容多種多樣。

有歷史人物故事、神話傳說、戲曲小說、時事內容等,形式也不拘一格。如年畫中的《二十四孝圖》《謊言無益》《孟母三遷》《男女平等》《日德青島交戰圖》《齊桓公舉火爵寧戚》《水滸故事》《三國演義》等;剪紙中的《老鼠嫁女》《岳母刺字》《掛角苦讀》《秉燭夜讀》《張良納履》等都以此來勸誡教育世人祛惡向善、尊老愛幼、知書達理、發憤圖強、維新自救等。當然,其中也有某些封建倫理思想和舊觀念,但這種“成教化,助人倫”,“明勸戒、著升沉”的教化作用較之其他形式卻是最直觀、簡易、形象的手段。抗戰時期,解放區新題材年畫運動的興起也是這種宣教作用的充分體現。

當然這種教化并非僅僅是一種道德倫理教育,同時也有思想理性認識的教育,與工藝美術的認知功能有交叉之處。工藝美術這種教化功能的實現也是在主體與客體的審美交流中,使主體與藝術作品在精神上融為一體,并體會到一種生命的親切感,從而在交融中審美地把握了某種普遍的社會內容。當這種教化作用一旦影響人們的思想觀念,就會形成一定的社會行為準則和行為方式,具有普遍的社會意義。

總之,藝術作為一種意識形態對人的精神產生的全面整體的作用不同于宗教、哲學、法律、政治等對人的精神的作用。這種精神作用是以感性審美的形式出現的,審美功能是藝術首要的基本的精神性功能。同時審美作用又不是藝術的唯一功能,但它卻貫穿于藝術精神功能的各個環節中,并伴隨著其他精神功能同時進行。馬克思在論述人類藝術掌握世界時也認為,藝術產品的根本價值是以審美價值為主導價值的多樣統一。

工藝美術的特殊性質和形態以及功利性的審美意識更大程度地決定了這種精神價值功能的混合性。工藝美術的藝術形式不僅是審美愉悅的,其真和善的內容以及其他價值功能也具有廣義的審美價值和意義,并同時作用于人的精神世界。