民族音樂的傳承及發(fā)展范文

本站小編為你精心準備了民族音樂的傳承及發(fā)展參考范文,愿這些范文能點燃您思維的火花,激發(fā)您的寫作靈感。歡迎深入閱讀并收藏。

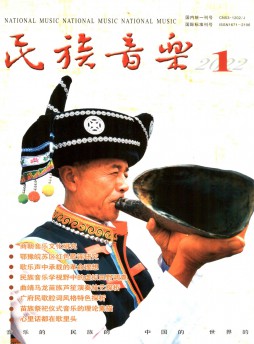

《中國音樂雜志》2014年第一期

張權(著名女歌唱家、教育家):“我是從國外繞了一大圈,最后才找到了自己的家門”(見厲聲《憶張權》)。馮小剛(著名電影導演):“我拍電影是為大眾拍的,讓所有的人感到快樂”,“我的電影一向只伺候中國觀眾,還沒想過給全世界人民看”(見《今晚報》)。許常惠(臺灣著名音樂家):“強烈的力量喊我去中國——我要回去中國找靈感,我要回去找回失去了的我的音樂……巴黎教了我這件重要的事情,回到中國,回到中國音樂”(見喬建中文集《詠嘆百年》)。馬思聰(著名小提琴演奏家、作曲家、音樂教育家):“馬思聰演奏和創(chuàng)作的突出成就及其人生特殊的‘中國’和‘中國音樂’經(jīng)歷,所以馬思聰終受到人們的關注”(見《星海音樂學院學報》)。等等。先賢精英,心堅石穿,出言不凡,念茲在茲;崇我華理,揚我華文,唱我華語,奏我華樂。“抱常守一”,(莊子言“我守其一”),“守一”是走向完善的不二法門。心無旁鶩,思無雜染,“毀譽不動,得喪若一”(蘇東坡)。“求索不止”而達人達己。士不可以不弘毅,艱難困苦,才能玉汝于成,才會在中華(音樂)文化取得令人注目的成就,進而張揚了中國人的精神、意志,是謂正能量,正氣歌。乃我等之楷模。老朽不才,資質駑鈍,且對“中國”和“中國音樂”遲于覺悟、認知,好在有先賢的引路,精英的感染,故在一些地方講話時,常常“鸚鵡學舌”般地作如下的“開場白”;“我是中國人”,并以此延伸下去,“生我養(yǎng)我者中國人,我的衣食父母是中國人,文化啟蒙者是中國人,教我音樂理論和作曲技術的是中國人。所以,我如果還能作點什么的話,首先想到的是為中國人民服務”。

當然,事物總是“一分為二”,即“一陰一陽之謂道”(《周易》)。有人寫了一本《丑陋的中國人》,猶如魯迅先生的“阿Q”,揭傷疤,撒鹽面,令人有切膚之痛,在理念(精神)上總是“低人一等”,所以,解除精神上的桎梏并不是一件容易的事。有的人雖然也標榜自己“是中國人”,卻常常是“宣言”與“行動”而不搭界。雖然也是“黃皮膚、黑眼睛”,卻又以“世界公民”而自居。他們或摒棄了祖國“母”音樂文化的精髓而“用西方現(xiàn)代音樂語言”[1]或干脆就是“典型的‘法國式’詮釋”。[2]他們的作品“沒有(中國)民族風格”,“絲毫沒有(中國)民族語匯”,“群眾不要了”,“音樂形象沒有了”,“宛若外國人寫的作品”。[3]因為,他們“是為歐美聽眾而作曲的”①是為了“迎合在交響世界中成長的西方聽眾”,②是“以賣弄技法為主”。③所以,“這些作品外國人喜歡”。[4]有的人也直言不諱地說“作品在國外得獎,必須考慮國外作曲界能否接受”。[5]所以,(注:莊子講過一位八十歲的老工匠的故事“,大馬之捶鉤(劍)者,年八十矣,而不失豪芒”。“臣之年二十而捶鉤,于物無視也,非鉤無察也”。原來一輩子只做了一件事,造劍。心無旁騖,只是一個“我守其一”。)他們“只得靠在西方上流社會得什么獎來尋求刺激,來強打精神”。[6]這樣的作品與“中國人的口味不大相同”。④“迎合洋人作曲權威口味所作的中國人的音樂,怎樣也無法見容于(中)國人”,并坦言“敝人對吾友××的音樂理念實在不敢茍同”。[7]“一位留美的中華學子,對西方社會歧視華人的現(xiàn)象體會尤深,對國內少數(shù)文藝界人士制作的以迎合西方口味大肆展覽、渲染、夸大我們(中華)民族所謂的‘丑陋’、‘愚蠢’的影片等文藝作品,深惡痛絕,斥之為‘鴇兒文化’”。

[8]……等等。這樣的人和他們的理念以及所作所為(作品)還能稱得上是“中國人”嗎?充其量也不過是“香蕉式”的人罷了。音樂不僅是音的運動、節(jié)拍的往復,它還蘊含著一個國家,一個民族的歷史、哲理、風俗等。所以由于生存條件的不同,美學觀念的不同和欣賞習慣的不同(即所謂“千里之路不可以扶以繩,萬家之都不可以平以準”——管子)而形成多姿多彩的多元化的音樂。但從西方(歐美)音樂的崛起和“歐洲文化中心論”的散布,使某些國家的音樂人,自覺和不自覺地追隨歐洲音樂,幾乎形成“大一統(tǒng)”的音樂現(xiàn)象,滯固了本國家、民族“母”音樂文化的發(fā)展。在20世紀世界文化大趨勢的前提下——“在經(jīng)濟上我們越是互相依賴,我們就越要表現(xiàn)出人性,越要強調我們自己的特點,特別是自己的語言”,“語言和文化的復興即將來臨。簡言之:瑞典人更瑞典化,中國會更中國化,而法國人會更加法國化”。[9]從而使不少國家音樂界的有識之士反思了自己民族音樂的現(xiàn)狀和前途。看一看他國對待音樂文化的策略、理念乃至作法,或許對中國音樂的發(fā)展有“它山之石”之效。印度。印度是被英國殖民了二百多年的一個國家。幾百年的英國殖民,印度沒有被“同化”(民風、民俗、民服都未被同化,音樂、繪畫、舞蹈也未被同化),在極其艱苦的條件下,雖然受到打擊、壓抑,但能頑強地比較完整地保存下來本民族的特質,(印度音樂有“天國音階”一說,在一個八度音程內有二十二個音位。)這不能說是人類文化歷史上的一個奇跡。為什么如此,不得不引起人民們的深思。究其原由:一則印度人民有著強烈的民族性,人民把印度音樂視作非常神圣且至高無上的,也與人們的信仰、生活方式有著密切的聯(lián)系;其二則是印度政府官員們也具強烈的民族性而重視民族音樂的發(fā)展。在南印度有一條用泰魯古文字寫的格言:“如果藝術和科學能得到保護和滋養(yǎng),它們就會像金剛鉆那樣發(fā)出耀眼的光彩,否則它就會成為毫無價值的石子”。政府官員也把民族音樂家和藝術家視為國家的珍寶。陳自明教授在《世界民族音樂地圖》一書中,如實地記錄了一件令人贊嘆的事例。“印度著名聲樂家喬希應邀為賈拉斯坦土邦王子的‘生日慶典’表演。一輛轎車在寒冷的晚上四點半接車。到王宮后稍事休息,王子出來迎見他,頓使喬希驚嘆不止,原來昨夜開車接他的居然就是王子本人”。陳自明教授在另一篇文章還披露了凡有總統(tǒng)出席的大型活動,只要是有有聲望的民族(音樂)藝術家出現(xiàn),總統(tǒng)都要出迎。陳教授說:“不是親眼所見,真的不敢相信”。

印度音樂家在談起歐洲音樂時,他們總是一副居高臨下的樣子,他們認為:“在科學技術上西方比我們先進,而在(藝術)精神上,我們卻遠遠高于你”。——中國何嘗不是這樣,但……(本節(jié)資料來源于陳自明《世界民族音樂地圖》和《音樂周報》)。日本。日本在8世紀到15世紀狂熱地以中國為榜樣拼命地學而仿之。到18世紀則推行“明治維新”而“脫亞入歐”,又以極大的熱情全力學習西方的科學、藝術(音樂)等。但同時采取“博物館式”的以“原貌”的方法保存“能樂”、“歌舞伎”和“雅樂”(由中國傳入的)等傳統(tǒng)藝術。有人說:“日本對傳統(tǒng)藝術形式采取不現(xiàn)代化”,對西方引進的藝術形式“不民族化”。可謂其國的策略之一。進入20世紀,日本的藝術(音樂)有了長足的發(fā)展,出現(xiàn)了一些把握西方現(xiàn)代作曲技法的人和作品,在音樂教育上也多以西方音樂理論為是,使得一些有識的音樂理論家產(chǎn)生了疑慮而憂心忡忡。中國音樂理論家、翻譯家羅傳開先生為日本現(xiàn)代音樂家佐藤慶子著《為了養(yǎng)成新的聽覺》[10]的譯文中,披露了佐藤慶子的心聲。現(xiàn)把有關文字摘錄如下:“到今日,當我們自己肯定在音樂技術水平上總算已能和西歐平分秋色之時,西洋音樂那巨大的步子卻在走向終點……由于J•凱奇的偶然音樂的出現(xiàn),西洋音樂的邏輯性的歷史觀已面臨壽終正寢……。1700年到1900年的兩百年左右的音樂、音樂調研所時期的教育體制,至今基本上依然被繼承下來,這真叫人驚訝。在現(xiàn)代這個多樣的價值觀念與情報交錯著的社會里,只要這種逆時代而行的教育仍在實施,面向未來的孩子們新鮮的感性和創(chuàng)造力的萌芽當然就被摘去,當然就干枯而失去生機。……難道我們沒有做只用西洋音樂(而且只是用它的一個時代)的一個尺度來衡量所有音樂的蠢事嗎?難道現(xiàn)在不是依然如故嗎?使我國傳統(tǒng)音樂微妙的音感、音色、間歇等等獨特性得以產(chǎn)生的感性,被認為是特殊的事物而束之高閣,一切都被注入西洋音樂的概念的鑄模之中,……是我們自己放棄了傳統(tǒng),而這傳統(tǒng)是經(jīng)常回到活水源頭來確認今日并展望未來的表現(xiàn)生命的源泉”。筆者真的感覺是日本的佐藤慶子是在中國的某音樂學院而對中國音樂的現(xiàn)狀所作的學術報告。中國音樂的現(xiàn)狀和佐藤慶子報告中的日本音樂的現(xiàn)狀何等相似乃爾。但在中國有幾個人……突尼斯。突尼斯在地理上是如此地靠近西歐,距意大利僅100多公里,又實行開放政策,其音樂文化不可避免地受他們的影響。事實也卻如此,突尼斯獨立前其音樂文化主要以西方音樂為主,其時只有一所音樂學院。教師都是法國人。

在這樣的學校里,當然不可能教授突尼斯本國的音樂。獨立后,布爾吉巴總統(tǒng)委托馬赫迪博士(SalanEimandi)主管音樂事物,博士認為:“一個民族如果失掉了自己的傳統(tǒng)音樂遺產(chǎn),就很容易形成亡國意識或者變成別的民族的附庸,而進入他人的文化圈”。在這樣思想的指導下,經(jīng)過馬赫迪和他的學生們搜集、記錄、整理了大量民間音樂和傳統(tǒng)音樂,并對這些資料作深入細致地分析、研究,編寫教材、制定教學方案和改革教學方法,使突尼斯的音樂教育形成了自己的特有的教育體系,如恢復、升華了民族樂器烏德(ud),找回了古老的“律制”(西方音樂中的大二度音程有200音分,突尼斯則是每20音分有一個音位)。馬赫迪博士不是保守的國粹主義者,他曾留學法國多年,對西歐音樂有很深的研究,但他堅決反對“西歐音樂是國際音樂”的說法,認為突尼斯的音樂教育必須以本民族傳統(tǒng)音樂為基礎。——看了,思之。閣下或許能悟出點什么道理來(本節(jié)資料來自杜亞雄教授《突尼斯的民族音樂及其作用》)[11]。美國。美國建國較晚(如果從1776年《獨立宣言》算起,也不過300多年),地處美洲,又是一個移民國,不可避免地受到四周、尤其是歐洲音樂的影響。其時的歐洲音樂已是冉冉升起并嶄露頭角,在這一時期前后出現(xiàn)了不少在歐洲樂壇舉足輕重的音樂家,如維瓦爾弟、巴赫、韓德爾、海頓、莫扎特、貝多芬等,且方興未艾,并逐漸把歐洲音樂推向了頂峰。美國音樂初始受英國音樂的影響,其后又受到歐洲職業(yè)音樂家的影響,獨立戰(zhàn)爭后到南北戰(zhàn)爭期間,美國處于緩慢形成的過程中,對模仿英國的現(xiàn)狀已感到不滿。1852年音樂家費賴伊(WilliamHenryFry)發(fā)表了《藝術獨立宣言》:“現(xiàn)在是我們擁有一個藝術的獨立宣言的時候了,是建立美國的繪畫、雕塑和音樂學派的時候了”。又說:“讓藝術家不要拜倒在韓德爾、莫扎特或貝多芬的腳下吧!讓他們闖出一條路重新回到現(xiàn)實中去,用自然和他們的靈感來創(chuàng)造吧”。雖然如此人們也清楚地認識到‘非常難以同歐洲音樂競爭’,想使美國的音樂站住腳,并不是一件容易的事。因為在理念上美國歷來在文化上是向歐洲看齊的,總認為自己沒什么文化傳統(tǒng),看不起自己。所以在1892年~1895年德沃夏克訪美期間曾同美國作曲家麥克道爾(EdwardAlexanderMacDowell)發(fā)生了關于“什么是美國音樂”的論爭,其出發(fā)點也是美國的音樂應在哪些方面有別于歐洲。人們思考著,人們行動著,20世紀10~20年代,美國許多作曲家研究美國民間音樂同藝術音樂的關系,出現(xiàn)了以印第安音樂、黑人音樂、英裔傳統(tǒng)音樂等各種不同風格進行的創(chuàng)作,目的都是尋求美國自己的特點。1955年蔡斯(GilbertChase)的《美國的音樂》和希契科克(H•wileyHitchcock)的《合眾國的音樂》都強調“徹底打破了以往那種照搬歐洲觀念和方法的做法,將美國音樂的研究推向了一個新的歷史高潮”。這一“作曲家群體的代表人物有:格什溫、科普蘭、哈里斯、斯蒂爾、艾夫斯、布利茨坦和穆爾等,他們大多致力于創(chuàng)造美國的民族樂派”。艾夫斯(CharlesLves)雖然是歐洲音樂傳統(tǒng)的繼承者,但他從不迷信歐洲,不迷信權威,不人云亦云,不為迎合而作,并聲稱:“我們要用自己的腳走路,我們要用自己的手操作,我們要說出自己心里的話”。而科普蘭(AaronCopland)更是“以強烈的、自覺的民族意識對待美國音樂”。(此節(jié)資料來源于蔡良玉《交匯的視野》)[12]一個建國時間短,歷史文化不豐的國都能盡其所能挖掘與創(chuàng)造自己(美國)的音樂,中國呢?……此外如印度尼西亞的“佳美蘭”、保加利亞的“女聲重唱”、葡萄牙的“法多”、蒙古的“長調”、朝鮮的“板索里”等民族風格濃郁的音樂都在世界樂壇占有一席之地。中國漢族音樂者何?人類的歷史,從公元前到20世紀初,國與國間大體上是以強凌弱,互相傾軋,掠奪財富和拓展殖民。如果從葡萄牙(約)13世紀即實施了海外拓展算起,也有七百多年了,同時殖民者深深懂得“滅人之國必先去其史”(龔自珍)。熊十力先生也說:“亡國族者常先亡其文化”。所以掙脫身上的枷鎖不易,而清除文化(思想)上的“奴”更難。看來一國的民族(音樂)文化正如突尼斯音樂家所說:“一國民族如果失掉了自己的傳統(tǒng)遺產(chǎn),就很容易形成亡國意識”。前蘇聯(lián)在一種思想(文化)的統(tǒng)治下維持了70年,但卻在一夜之間而分裂為15個國家,不是經(jīng)濟因素,也不是政治因素,卻是由于各民族不同的實體和民族文化。莊子說:“彼必相與異,其好惡故異也。故先圣不一其能,不同其事。名止于實,義設于適,是謂條達而福持”。《周易》也有“天下同歸而殊途,一致而百慮”。

所以,各個民族,總是有自己獨特的生活方式、思維方法、審美觀和獨特的音樂思維、邏輯等,而不能“大一統(tǒng)”強求一致。“如果有一天人類的歷史聚合為一種單一的文化和文明,那將預示著我們的滅亡”(波尼亞斯基)。中華民族是一個偉大的民族,她有著久遠的歷史和優(yōu)秀燦爛的民族文化,她是民族賴以生存和發(fā)展的根基,是中華民族尊嚴和獨立的根基。五千年來中華民族文化始終展現(xiàn)出舉世無匹的凝聚力和親和力。每一個時期民族的親和力與民族文化的凝聚力都是中華民族生存、發(fā)展的心理動源。陳立夫先生說,中華人有兩大特點,“一是中華民族驚人的再生力,二是中國文化強大的內聚力”。此說不虛。一個國家,一個民族乃至一個人是需要點精神的,簡言之,則是需要高度的民族“三自”——自強、自信、自尊。它是中華民族的脊梁,是愛國主義的傳統(tǒng),是醫(yī)治崇洋媚外和民族虛無主義的良方。中國已然屹立在世界強國之列——國家獨立,政體自治,經(jīng)濟自足和法制完善。體現(xiàn)了中國通過百余年的艱苦奮斗以自信和自強的精神迎來了新生,以自尊的精神對待、處理一切事物。自尊——尊嚴是人文精神的核心概念之一,是一個國家、民族堅挺不衰的信念。中國音樂在歷史的長河中,都是以自信、自強和自尊的精神延綿不斷而與時俱進,所以使周邊不少國家選派“遣唐史”到中國學習并把它帶回而為本國的音樂。并以“泰山不辭土壤,河海不擇細流”,(《論語》)而“海納百川”的自信精神,不斷吸取外族、外域的東西而為我用。“相信自己這個偉大的民族具有強健的能力,并善于吸取”。[13]并不時即把它溶入到中華音樂中。中國音樂人“以自強不息”(《周易》)的精神承傳著中華傳統(tǒng)“母”音樂文化,更有智深玄思的先賢鴻儒,勤勞智慧的人民一代代傳承著先祖的“血脈”。雖然在20世紀有些音樂人舉起“白旗”而從“歐洲文化中心論”說,數(shù)典忘祖改變了音樂理念,但那不過是歷史的瞬間而已,卻很難改變“傳統(tǒng)文化對一個有前途、有自信的民族且釋放出巨大的能量,迸發(fā)出新的光輝”。

在新時代,新的環(huán)境下音樂文化當然也要與時俱進,但,“立足發(fā)展新文化也不能愚蠢到丟掉了本源”。[15]對于中國作曲家來說立足本源,并以“三自”的精神,承傳祖國“母”音樂文化而為根本。主席在《同音樂工作者談話》中說:“我們當然提倡民族音樂,作為中國人,不提倡中國的民族音樂是不行的”。學習、掌握各種作曲技法(包括西方古典、浪漫、印象和現(xiàn)代派以及各國、各民族的各種音樂現(xiàn)象的學習)固然需要,但對本國“母”音樂異常豐富、色彩紛呈,感情真摯且無比生動的中國傳統(tǒng)音樂等的各種現(xiàn)象、材料、形態(tài)、韻味的學習、分析,進而體驗、感悟、把握,直至出神入化地模擬、表述、衍生而再創(chuàng)造,更是一種有形或無形的更值得重視的“技巧”,才能創(chuàng)作出具中國風格、中國韻味和中國氣魄的作品,才能稱得上是一個中國作曲家。中國人“將登昆侖之巔”,中國音樂人“吹黃鐘之律,使中國人固有的音樂血液重新沸騰”(王光祈)——此乃中國音樂之夢也!

作者:唐樸林單位:民族音樂理論家天津音樂學院教授