鄉土文化傳承視域下城鎮化建設論文范文

本站小編為你精心準備了鄉土文化傳承視域下城鎮化建設論文參考范文,愿這些范文能點燃您思維的火花,激發您的寫作靈感。歡迎深入閱讀并收藏。

1.1我國鄉土文化傳承發展簡析鄉土文化即農村區域文化,依附于農業、農民、農村,具有典型的“三農”特色。鄉土文化和農業一樣,具有弱質性,隨著時間的推移、城鎮的演變,如不注重保護與傳承,該種文化可能會逐漸消亡。因為在城鎮化進程中,急功近利的心態使得人們過分注重物質追求和經濟建設,忽略了文化傳承和精神建設的重要性,由此而產生的技術泛濫、文化同化和城鎮建設同質化問題,無疑使原本樸素、寧靜和特色鮮明的鄉土文化逐漸脫離了人們的視野,增加了鄉土文化傳承斷裂、被逐漸解構甚至泯滅的風險[4]。人是文化傳承與發展的主體,發揮著主觀能動作用。近年來,我國鄉土文化發展較快,由表1可知,群眾文化機構個數及從業人員數從1990年的9087個、70319人增加到2012年的43876個和156228人,分別增長了3.8倍和1.2倍。自1996年以來,群眾文化機構個數和從業人員數趨于穩定,波動幅度較小,2006年后,從業人員數開始新一輪的增長,更多的人參與到鄉土文化發展與傳承工作中去。另外,鄉土文化的傳承與發展需要借助不同的媒介或載體,舉辦文化展覽、開展文藝演出等是弘揚鄉土文化的最佳工具,2012年全國共開展各項活動80萬余場,約為1990年的6倍,此舉讓更多的人了解到不同地區的鄉土文化,達到推廣普及的效果。當然文化傳承與發展是一項長期有序的工作,打造和培養一只穩定的傳承隊伍,保證傳承者和受傳承者的持續性是維持文化長久不衰的重要途徑[5],2012年全國共開展38.7萬次鄉土文化培訓,不斷充實、壯大農村文化工作者隊伍,為鄉土文化傳承與發展的可持續性奠定了堅實的基礎。文化傳承與發展離不開資金支持,作為公益性事業,群眾文化機構收入來源有限,主要依靠國家財政撥款。我國對鄉村文化傳承與發展的支持力度較大,財政撥款逐年增加,22年來平均增長速度高達18%,2012年國家財政撥款高達130億元,占當年國家財政支出的0.1%。總體來看,鄉村文化傳承與發展的資金供給能夠維持其正常活動運轉,除1999年(-66439萬元)、2000年(-1541萬元)、2001年(-679萬元)、2007年(-27421萬元)和2012年(-14202萬元)存在當期財政赤字外,其余年份收入均大于支出。而赤字年份僅是當期收入小于支出,以往年份的結余累積足以彌補當期收支虧損。

1.2我國新型城鎮化發展現狀簡析近年我國城鎮化發展呈上升趨勢。如圖1所示,城鎮化率由1978年的17.9%增長到2013年的53.7%,年均每年增加1%左右。簡新華(2010)認為這種較快發展的趨勢還會持續下去,今后將會以年均提高1個百分點左右的速度繼續推進,并在2020年達到60%左右。按城鎮化率同比增加值的大小可劃分為3個階段:第1階段(1978年~1995年),這一時期除1979年(1.1%)和1984年(1.4%)外,城鎮化率同比增長均低于一個百分點,屬于初始發展階段;第2階段(1996年~2005年),前8年內,城鎮化率增長值保持在1.5%和1.4%之間,較為穩定,2004年和2005年則有所放緩,分別為1.3%和1.2%,但總體處于較高的增長階段;第3階段(2006年~至今),城鎮化率增長處于波動較大的狀態,2010年同比增加3.1%,創歷年最高。我國城鎮化的較快發展是由土地城鎮化和人口城鎮化共同推進的。人口城鎮化是顯性的動力,土地城鎮化則起輔助性作用。土地城鎮化推動著人口城鎮化的發展,間接性地體現在城鎮化率波動中。陳鳳桂(2010)通過對城鎮化率的分解,分析得出在2002年以后我國土地城鎮化速度大于人口城鎮化速度,并在2007年土地城鎮化指數超過人口城鎮化指數[7],這種超前的土地城鎮化并不符合我國新型城鎮化發展的內涵,有悖于以人為核心的城鎮化發展宗旨。但隨著我國對城鎮化發展質量要求的提升,內涵、高效、綠色的城鎮化必將成為未來新型城鎮化發展的主旋律。

2關于土地城鎮化與鄉土文化傳承的思考

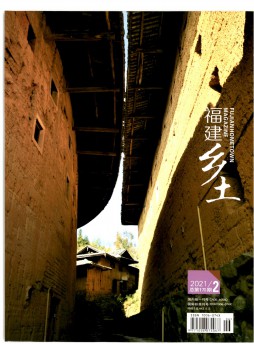

新型城鎮化建設可以歸結為土地城鎮化和人口城鎮化。人是新型城鎮化建設的主體,而土地是客體,同時土地與人又都是文化傳承的載體。在我國提出新型城鎮化這一概念之前,以往的城鎮化建設主要以土地城鎮化為主,即以城市擴張、農民進城為主要特征,強調的是量,追求是的高城鎮化率.屬于粗放型城鎮化發展。在土地城鎮化的過程中,村莊被整體規劃、農戶集體遷居新住所,有些地方出現“千城一面”、“規劃混亂”、“好大喜功”、“偽造古董”等四大怪現狀[8],即所謂的“統一規劃”局面。不同地區、民族通過城鎮化最終走向了大一統,卻失去了象征區域特點的精神文脈。土地城鎮化的推進不應是簡單地造城運動,城鎮化不僅要有具體形態,還要有文化內涵。應該根據不同的地理位置、民族風情等打造具有地方比較優勢的特色城鎮品牌。尤其是古文化氣息濃厚的地方,要在充分保留鄉土文化載體的基礎上進行優秀鄉土文化的傳承與創新,并在城鎮化的進程中嵌入旅游、商業化的思想。但商業化的深度要吻合地區文化的真實性,避免過度地商業化而導致鄉土文化傳承走向相反的方向。總之,土地城鎮化要秉承“擇其善者而從之,擇其不善者而改之”的原則,有保留的推進村莊整治,用科學的文化觀指引新型城鎮化建設。

3關于人口城鎮化與鄉土文化傳承的思考

總理指出新型城鎮化建設是人的城鎮化,而不僅僅是土地城鎮化。隨著我國新型城鎮化的不斷推進,越來越多的農民由農村走向城市。2013年我國城市居民人均可支配收入和農村居民人均純收入分別為26955和8896元,同比去年分別增長9.7%和12.4%,人們的經濟生活水平在穩步提高,新型城鎮化的發展在不斷推進。在2030年之前,我國城鎮化率將要達到70%,再次增加2億農村人口的轉移,實現更多的農民市民化。在相當長的一段時期內,我國農村人口向城市轉移存在不可逆轉的趨勢,但被市民化的人口是否真正融入到市民群體中,市民化的質量究竟如何,是否存在“偽城市化”等問題都值得商榷。人的城市化本質就是文化重構,長期形成的價值觀、財富觀、職業觀和生產、生活方式,往往使農民在現代化進程中面臨著更大的阻力與障礙[2],尤其是少數民族或經濟、文化相對落后的地區。由于受本土文化根深蒂固的影響,部分農民由農村轉移到城市后可能會面臨本土文化與城市文化的沖突。一方面這種沖突會帶來生活上的不適與心理上的落差,阻礙其生活質量的提升;另一方面可能會導致社會不和諧因素的出現,引發民族或城鄉沖突。這會使城鎮化的質量大打折扣。即使鄉土文化能夠融入到現代文化之中,隨著時間的推移,脫離農村土壤的鄉土文化仍然面臨著被主流文化同化、傳承與發展的載體消失等危機。因此,在鄉土文化融入到現代文化的過程中,一方面要搭建兩種文化融合的平臺,促進農民市民化角色的轉換;另一方面,要積極營造鄉土文化特有的載體,使二者既有交叉又各具特色,避免彼重此輕。

4結論與討論

“新型城鎮化”的提出是對城鎮化建設的補充與修正,其宗旨是提高廣大人民群眾的生活水平、縮小城鄉收入差距、實現城鄉一體化,服務于中華民族偉大復興的中國夢。新型城鎮化發展與“三農”息息相關,而“三農”與鄉土文化息息相通,因此在新型城鎮化進程中必須重視對鄉土文化的傳承與發展。盡管目前我國鄉土文化傳承和城鎮化建設單方推進的態勢良好,但這僅是相對孤立的單線發展未能實現有效的深度融合。一方面,快速發展的土地城鎮化導致部分鄉土文化載體消失,得以保留的鄉土文化也逐漸蒙上過于商業化的氣息;另一方面,在人口城鎮化進程中,鄉土文化與現代文化存在沖突,長期融合發展的壓力較大。因此,在推進新型城鎮化發展的過程中,不僅要追求經濟效益最大化,也要重視文化生態效益的得失;要秉承“求同存異”的思想,將科學的文化觀嵌入到新型城鎮化的建設理念中,充分發揮鄉土文化在新型城鎮化建設中的指導作用,在推進新型城鎮化建設的同時實現鄉土文化的傳承與發展。

作者:李乾李玲劉鵬凌單位:安徽農業大學經濟管理學院蕪湖職業技術學院經濟管理學院

- 上一篇:剩余勞動力轉移的城鎮化建設論文范文

- 下一篇:資金監管的城鎮化建設論文范文