陶藝語言的特點研究范文

本站小編為你精心準備了陶藝語言的特點研究參考范文,愿這些范文能點燃您思維的火花,激發您的寫作靈感。歡迎深入閱讀并收藏。

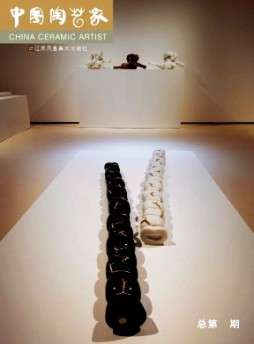

公共藝術是公共環境和城市品質的重要載體之一,而陶瓷藝術作為一種即古老又富有生命力的藝術形式,成為藝術家們廣泛運用的材料之一,它不僅美化了環境,豐富了城市文化,還引導大眾審美,表達和宣揚了陶瓷文化,為公共環境營造出了一個獨具特色的文化氛圍。陶瓷這一融合視覺造型與經典文化的綜合體,正充當了聯接空間與公眾的紐帶載體,它的特性和它的存在方式使其能夠介入公共空間并成為公共藝術的媒質。

陶藝在公共藝術中的運用有其自己鮮明的語言特點和特有的表現力。(1)泥土面前可以消解國別、性別、語言的界限,這是泥土的材料特征。任何人都可以通過對泥土材料實行的自我見解表達自己的情感訴求,這源于人類與生俱來對泥土的天賦本能。因而當陶藝介入公共空間成為公共環境中的一個組成部分時,它使人們多了一份參與和交融感,這是源于生命本質的親切感受和需求,也是陶瓷所特有的公共屬性。(2)陶瓷的泥性塑造語言、釉色和燒成之后的美感,是其他材質所無法替代的。創作時對陶泥的各種加工,可以生成不同的形態和肌理美感。而釉料也會因火候、溫度、燒制時間等各種原因的不同常年呈現出不同的肌理和色彩。陶瓷的裝飾方面,又可分為釉下彩繪、青花、鑲嵌裝飾等,極大的豐富了陶瓷的視覺詞匯和審美表達。(3)材質具有恒久性,它是經過上千度的高溫燒制而成的,具有抗腐蝕、耐磨損、強度高等優點。陶質藝術作品長期安置于公共空間中不會褪色和失去色澤,這種特質為其在公共環境中的運用提供了條件。作為具有悠久歷史和厚重人文內涵的陶瓷藝術,正吸引眾多藝術家選擇這種材料進行創作,并為越來越多的公眾所喜愛。這使得陶瓷材料在公共藝術中的進一步運用成為可能。

陶藝語言運用于公共藝術創作中所須遵循的規律

其一,優秀的公共藝術作品是材料、形象、環境三者的完美結合。在運用陶瓷材料進行創作時,除了考慮材料本身的鮮明特點外,還要與形象的處理巧妙結合,也就是將形象轉換為陶藝語言時,要發揮陶瓷材料自身的特點。其二,陶藝語言的選擇要與環境相協調。環境包括自然環境和社會環境。無論是社會環境或是自然環境都有其鮮明的地域性。這就對藝術家進行藝術創作時既要彰顯自身的個性,又要與藝術作品所存在的環境相協調提出了要求。在運用陶瓷材料進行公共藝術創作時,對于形象的處理、空間的把握要與陶瓷材料及陶瓷語言自身特點相適應,需考慮到語言自身的地域特點和文化底蘊。如果在有“陶都”之稱的宜興,街道邊如果用青花瓷做的立柱則顯示不出“陶都”自身的地域性和人文特點,而安放在景德鎮街道倆旁則是該地區地域文化的體現。其三,陶藝語言的運用要考慮特定的主題和文化訴求。運用陶瓷材料進行藝術創作時,不但要考慮環境的協調、材料技術、藝術家個性的表現等問題,還要根據文化訴求、主題內涵的定位來確定陶藝語言的運用和整體風格走向。例如音樂廳、酒店等,如果都用陶瓷做裝飾表達,就應考慮語言的定位應著眼于不用場所的文化訴求,包括空間、色彩及整體形式的表達,都要有針對性,在這個過程中在融入藝術家的個人風格和觀念,使作品即凸顯藝術家風格,又為大眾的解讀提供通道。

將陶藝引入公共空間的思考

隨著我國城市公共藝術的發展,每個城市都希望自己城市的公共藝術作品有其城市發展的痕跡和烙印。由于經濟技術、自然條件、社會文化的不同,形成了每座城市不同的地域文化,不同的文化體系。怎樣在城市發展建設中,充分挖掘城市的在漫長歷史中積淀下來的深厚文化底蘊,塑造每座城市獨有而又充滿當代文化理念的城市形象,已經成為當今城市建設的主題。在這樣的時代背景要求下,對以陶藝作為城市公共藝術重要材料的研究,將有著特殊的意義。陶是情感訴求的載體,是文化的象征,將具有城市文化精神的藝術圖象與陶結合并引入到城市公共空間,以陶為載體反映自己獨特的城市文化,形成自己特殊的城市面貌,今天存在著少有的歷史性機遇。上世紀80年代初祝大年、袁運甫等先生,用陶瓷材料創作了許多大型公共藝術作品,成為了新時期公共藝術的典范。更重要的是,袁運甫諸先生通過陶瓷這一載體向現代人講述了一種古老文明在現實生活中的真實,喚起人們對陶瓷的再認識。這為陶瓷介入公共空間提供了真實的社會基礎。中國傳統陶瓷特有的價值追求和審美趣味,使得傳統陶瓷與公共空間的關系極度缺乏拓展。所以目前少量的以陶為媒介的公共藝術作品多數仍在探索的階段,應用的地域范圍也很有限。相較而言,在有著悠久公共傳統歷史的西方國家,在陶藝介入公共空間這一課題上無論是理論和實踐都已將我們拋在后面。這無疑是作為陶瓷古國的我們的無奈和悲哀。因此,當下研究如何將陶藝引入公共空間,具有十分重要的現實意義。

以上是筆者對陶瓷材料語言的一些淺見,總之,材料語言包含著豐富的認識內容和藝術價值追求,以及材料的文化屬性等方面內容,藝術家們應加強對材料語言個性的了解和感悟。種類不同的材料向人們展示著不同的情感和蘊涵,它們在表達審美主體的心理感受方面同樣具有豐富的潛能。在公共藝術作品中,材料開始從幕后走向臺前,它本身具有的表現力被發現、重視并已經被廣泛的應用。(本文作者:舒燕單位:天津工業大學藝術與服裝學院)

- 上一篇:現代陶藝的抽象表現形式范文

- 下一篇:民間美術造型特征給陶藝創作的啟示范文